Danser pour vivre libre et se battre pour danser. C’est ainsi que s’est façonnée, dès l’enfance, la personnalité d’Angelin Preljocaj. Déterminée et combative donc. Un combat, loin d’être une simple posture, qu’il revendique toujours à soixante-huit printemps, dont quarante à la tête du Ballet qui porte son nom et bientôt vingt depuis l’inauguration du Pavillon Noir, bâtiment construit à sa mesure et sur-mesure. Un combat pour la liberté des femmes, contre les horreurs du monde, et pour que chacun puisse accéder à la danse. Un combat qu’il mène sans relâche, comme une chorégraphie qu’aucun entracte ne saurait jamais interrompre.

Dans l’enfance votre envie de pratiquer la danse s’est confrontée à la forte résistance de vos parents. Quelles stratégies avez-vous mises en place pour y parvenir ?

C’est une stratégie simple, c’est-à-dire que j’y allais à chaque fois que je le pouvais, en cachette. Je faisais du judo, je n’avais pas de collants et mes parents ne me donnaient pas d’argent pour m’acheter une tenue de danseur, donc j’y suis allé avec un tee-shirt et mon pantalon kimono blanc.

Vous êtes donc parvenu à intégrer un premier cours de manière un peu clandestine ?

Voilà. Quand je suis arrivé dans ce premier cours, à Champigny-sur-Marne, il n’y avait que des filles. Le couple de professeurs qui le dispensait, des exilés russes, était content d’avoir un garçon parmi leurs élèves. Ils me faisaient payer seulement un cours sur cinq.

Est-ce que cette détermination assez fondatrice, puisque vous étiez très jeune, a marqué votre personnalité et votre carrière ?

Oui, sûrement. À cette époque-là, le hip-hop n’existait pas. L’idée de garçons qui font de la danse, c’était tout de suite un peu connoté, il y avait des railleries, on se moquait un peu… Donc déjà, il fallait que je sois fort face à ça. Et puis mes parents s’en sont mêlés puisqu’ils ne comprenaient pas que je veuille être danseur. C’est ainsi devenu une sorte de combat pour moi de danser. Une façon de me positionner, de faire coûte que coûte de la danse. Un peu en réaction. Parfois l’opposition vous aide à vous affirmer. À affirmer ce que vous voulez et à affirmer ce que vous voulez devenir.

Êtes-vous parvenu à les convaincre de ce choix au fil des années ?

En fait ça a pris plusieurs décennies. Au bout de dix ans, ils ont commencé à se dire : « tiens, il y a peut-être un truc ».

Vos créations s’inscrivent souvent dans une démarche collaborative, notamment avec des artistes issus d’autres disciplines artistiques. Ces échanges ont-ils fait évoluer votre démarche chorégraphique ?

Chaque nouvel artiste vous apporte son univers, son monde, sa façon d’appréhender l’existence et l’art. Et ça vous fait changer, en fait. On est toujours différent après une collaboration, on en sort plus riche, plus sensible, plus habité d’autrui. On contient plus de choses, au fond.

Donc finalement ce sont des échanges temporaires mais qui ont des effets sur le long terme ?

Oui. Il y a le temps de la création où l’on invente ensemble, où l’on a une sorte de partie de petit ping-pong dans le processus créatif. Mais après, ça continue à infuser, on s’imprègne de ça.

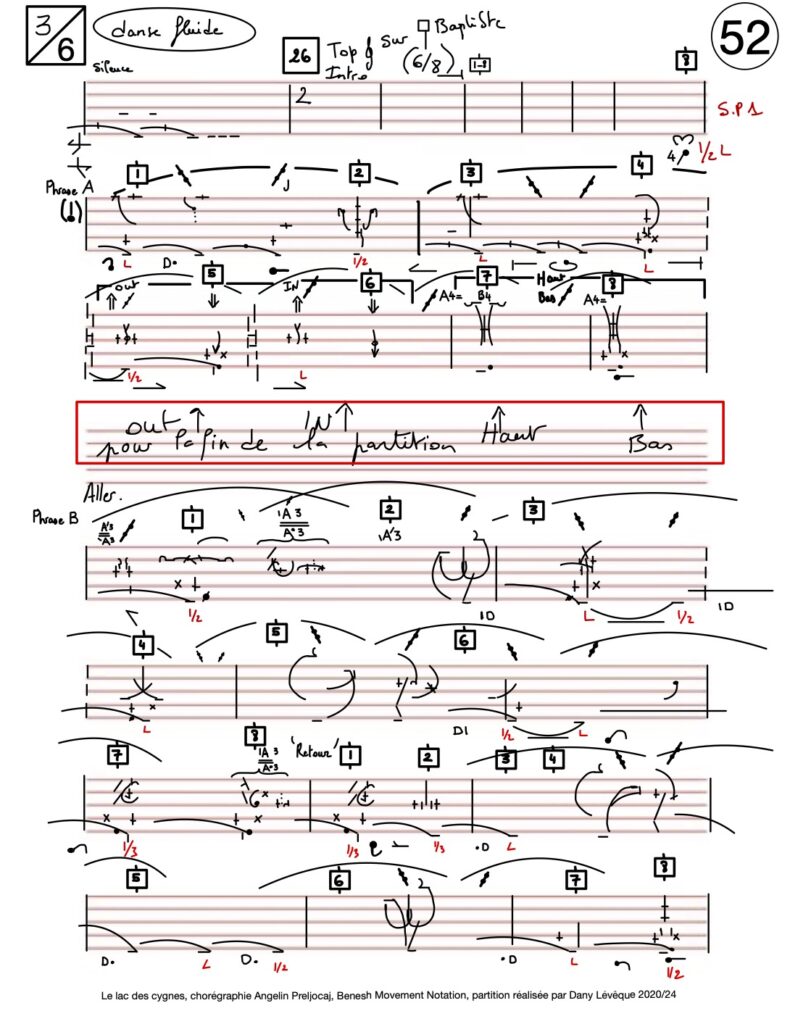

Vous utilisez le système de notation Benesh qui permet de retranscrire les mouvements chorégraphiés de manière comparable à une partition de musique. Cette démarche en faveur de la conservation et la transmission de vos œuvres s’apparente-t-elle à celle d’un chercheur ?

Oui. Il y a l’intention de garder la mémoire de ce qui a été fait, d’en conserver quelque chose pour éventuellement le refaire, le réinterpréter. J’entends souvent que la danse est l’art de l’éphémère. Mais elle ne l’est pas plus que la musique une fois que la dernière note d’un concerto s’évapore dans la stratosphère. Il n’y a plus rien, mais il reste la partition. Le support de notation permet de communiquer ces fondements et de les réinterpréter. En ce sens, la danse n’est pas un art de l’éphémère. Mais elle est un peu amnésique et lui donner une écriture permet de lui rendre la mémoire.

Cette démarche est-elle singulière à l’échelle des autres centres chorégraphiques ?

Oui, il me semble qu’en France ma compagnie est la seule à avoir intégré un notateur à plein temps. Et cela depuis quarante ans.

Comment ces partitions sont-elles utilisées ?

Ces partitions sont certes conservées mais surtout utilisées au quotidien. C’est par exemple le cas récemment, où nous avons repris Mythologies, ballet qui n’a pas été joué depuis plusieurs années. Il y a des nouveaux danseurs présents, et des danseurs qui étaient déjà là mais qui peuvent avoir en partie oublié la chorégraphie. La partition permet de revenir à la source du mouvement tel qu’il a été conçu et dansé au départ. Ça permet de remettre tout le monde au diapason. Cela est d’autant plus vrai dans le cas de ballets créés il y a vingt ans, à une époque où les danseurs actuels n’étaient même pas nés.

La captation vidéo ne serait-elle pas suffisante pour garder la trace de vos chorégraphies ?

La vidéo repose sur l’interprétation du ou des danseurs filmés. C’est comme si l’on disait à un jeune pianiste qui souhaiterait jouer une sonate de Beethoven au piano : « tiens, voilà le disque de Glenn Gould, fais pareil ». Il va l’imiter, mimer l’interprétation d’un autre. Et l’œuvre n’évolue pas, elle reste bloquée, figée sur une interprétation.

J’ai la conviction qu’une œuvre s’épaissit quand elle est nourrie par plusieurs approches et devient comme un mille-feuille nourri de ces interprétations. Aujourd’hui on ne joue pas à Mozart comme à l’origine, parce qu’au fil des ans, des siècles, chacun en a proposé sa lecture, selon sa vision, son âme. C’est donc cette espèce d’ajout permanent qui crée un kaléidoscope ouvert et qui donne du relief à l’œuvre.

Entre la femme vengeresse et la femme toute puissance de séduction, vous convoquez des figures féminines assez hors normes. Sur quoi reposent ces représentations ? Ont-elles évolué en quarante ans, notamment plus récemment à l’aune des évolutions sociétales ?

La première chose à dire est que je suis né dans une famille de femmes et que je continue à vivre entouré de femmes. J’ai une mère, quatre sœurs, deux filles et une amoureuse. J’ai toujours eu une admiration pour les femmes. Et il faut dire que dans ma famille on continuait à perpétuer des traditions un peu ancestrales des Balkans. Notamment sur le mariage, et je me suis battu pour défendre la situation de mes sœurs pour qu’elles ne soient pas embarquées dans des mariages arrangés, où l’on se voit présenter un mari que l’on ne connaît pas et que l’on doit se dépêcher d’épouser. Plusieurs de mes sœurs ont été mariées comme ça. J’ai fait un ballet à ce sujet : Noces, qui est chargé d’une espèce de rage, de fureur. Concernant les évolutions de la société, elles confirment mes convictions profondes et anciennes, que je manifeste peut-être encore davantage désormais.

L’actualité imprègne votre travail. C’est le cas encore dans cette version du Lac des cygnes revisité au regard d’enjeux très contemporains. Faut-il y percevoir des prises de positions politiques ?

Disons surtout que je souhaite poser des questions sur les problématiques sociétales qui nous traversent. Dans ce ballet, on touche à des problématiques climatiques, écologiques, mais aussi liées au monde de la finance. Cette pièce renvoie également à une série de questionnements sur la guerre, sur ce qui se passe autour de nous, sur ces images qui nous bombardent la rétine en permanence et qui sont malheureusement l’écho du monde.

Votre signature chorégraphique est d’ailleurs réputée être empreinte de contraste, entre beauté et violence du monde.

On me parle parfois de la violence dans mes ballets. Bien sûr il y en a, mais c’est une violence chorégraphiée, transcendée en quelque sorte. C’est moins vrai maintenant mais il y a eu une époque où certains étaient choqués, considérant que la danse, cela doit être beau, gracieux. Comme si dans la peinture il n’y avait que des beaux corps, qu’il n’y avait jamais de violence. Mais si on regarde le Caravage, n’importe quelle crucifixion, ou encore Guernica de Picasso, la violence est là ; les peintres n’ont pas peur de s’en emparer.

On croit que l’art de la danse doit échapper à la réalité du monde. Mais non. On n’est pas sur Terre, les corps ne sont pas sur Terre, impunément. Ils vivent et sont imprégnés de tout ce qui se passe.

Donc évidemment, les corps étant l’instrument principal de la danse, il y a quelque chose qui transpire de tout ça, et qui doit voir le jour. C’est aussi bête que ça.

Votre choix de porter un bâton de pluie plutôt qu’une épée lors de votre intronisation à l’Académie des Beaux-Arts offre une nouvelle illustration de ce contraste. Était-ce une manière de faire un choix symbolique, voire définitif, en faveur de la beauté et de l’optimisme ?

Oui. De nos jours sortir une épée… ? Lorsque l’Académie a été créée, seuls les nobles pouvaient porter des épées dans la rue. À l’époque, il y a eu une dérogation pour que les académiciens aient droit au port de l’épée, c’est pour cette raison qu’ils étaient si fiers de la porter et que cette tradition a perduré.

Mais aujourd’hui qu’elle est devenue symbolique, qu’est-ce qu’on en fait de cette épée ? On pourrait dire que l’épée sert à défendre la culture. Dans ce cas, si elle devient une métaphore autant qu’elle ait une portée artistique. Le bâton de pluie c’est un instrument de musique, ça produit du mouvement et du son. Et elle a été conçue avec des billes taillées dans une météorite car j’aimais l’idée que ce son vienne du cosmos, des étoiles. Qu’il nous relie à l’univers. C’est une manière de rappeler que l’on est peu de choses mais que l’on fait partie de ce tout.

Le Pavillon Noir aura vingt ans d’existence en 2026. Ce bâtiment a-t-il fait évoluer votre pratique ?

Quand on a la chance d’avoir un outil aussi beau que le Pavillon Noir, il faut moralement tenter de se hisser à la hauteur de cet enjeu, de cette beauté, de cette chance. Et par ailleurs on est transformé par les lieux qu’on habite. Et je crois que les gens sont heureux d’être ici.

Vingt ans plus tard, je tire toujours mon chapeau à Rudy Ricciotti qui est un architecte incroyable.

De l’extérieur le bâtiment a l’air sombre, il peut même paraître un peu menaçant, effrayant.

Mais l’intérieur est traversé par une luminosité intense. Au lieu d’avoir des murs à l’intérieur, on a des murs à l’extérieur qui sont comme un exosquelette. C’est ce jeu de tensions, de pressions, de lois physiques qui crée la dynamique et la beauté qui rendent possible cet équilibre.

Cette architecture fait donc écho à la dynamique des corps et des tensions physiques à l’œuvre dans la danse ?

Exactement. J’avais beaucoup échangé avec Rudy Ricciotti lors de la conception. Le bâtiment peut sembler décoré pour être joli, mais en fait pas du tout. C’est l’esthétique de la mathématique qui fait tenir le bâtiment debout et fait tenir des plateaux qui sont énormes. Nous voulions aussi un lieu très ouvert et où les danseurs puissent être visibles de l’extérieur, et qui soit très repérable par les habitants.

Et comment vivez-vous cet ancrage territorial ?

Je suis très attachée à la ville d’Aix ainsi qu’au public limitrophe. On essaye vraiment d’apporter la danse partout, même sur les territoires où on la voit moins : dans les hôpitaux, les prisons, les écoles, les lycées, les places de village… On amène la danse là, parce qu’on sait que ces gens-là ne peuvent pas forcément venir au spectacle. Pour moi c’est important. Tout comme le fait de partager ce lieu, le Pavillon Noir, dans lequel nous accueillons sans cesse des artistes, des compagnies en résidence. C’est un lieu toujours vivant.

C’est une conviction de service public finalement ?

C’est vrai, on peut dire ça. Parce que je me dis que plus il y aura de danse sur Terre, moins il y aura d’horreur, moins il y aura de violence. C’est mon combat.

Propos recueillis par Léa Cesari