À Aix-en-Provence, dans une salle du 3bisf, une classe de collégiens participe à un atelier singulier : identifier ce qui agace, où ça se loge dans le corps, comment ça sort — ou ne sort pas. L’expérience, menée par l’artiste Margo Chou, est une étape d’un vaste projet consacré à nos irritations ordinaires et à ce qu’elles révèlent.

« Est-ce qu’on a le droit de dire des gros mots ? » demande un collégien de l’Arc de Meyran à Margo Chou. Elle esquisse un sourire, précise qu’elle n’encourage rien, mais que oui, ici on peut dire ce qu’on retient d’habitude. Ce matin-là, au 3bisf — centre d’art niché au cœur de l’hôpital psychiatrique Montperrin à Aix-en-Provence — Margo Chou et son équipe (la plasticienne Sarah Anstett, le créateur sonore Vincent Petit) accueillent une classe dans leur « salon des agacements ». Les jeunes entrent : musique apaisante, lumières tamisées, poufs moelleux, mais aussi des micros, des instruments de musique bricolés sur place, des crayons de couleur… Margo Chou, artiste pluridisciplinaire passée par les musiques balkaniques, la performance immersive et l’écriture documentaire, travaille depuis plusieurs années sur les émotions retenues — celles qui ne crient pas, mais rongent. Son nouveau projet, « Aux racines de nos agacements », est un laboratoire à ciel ouvert. Ses recherches ne se limitent pas aux questionnements propres à la jeunesse : lors d’autres ateliers, l’équipe a accueilli des patientes et patients du Centre hospitalier Montperrin qui ont notamment participé avec Vincent à la composition de deux bandes sonores musicales.

Une fois tout le monde installé, Margo se confie la première, parlant de ses propres irritations (bruits de bouche, conseils non sollicités…). Quand vient le tour des collégiens, les langues se délient. D’abord lentement, puis vient la ferveur :

— Les gens qui veulent toujours avoir raison.

— Les misogynes.

— Le bruit des couverts sur l’assiette.

— La prof de maths.

— Les racistes.

— Chez moi, on est beaucoup, alors quand personne met du Febreze…

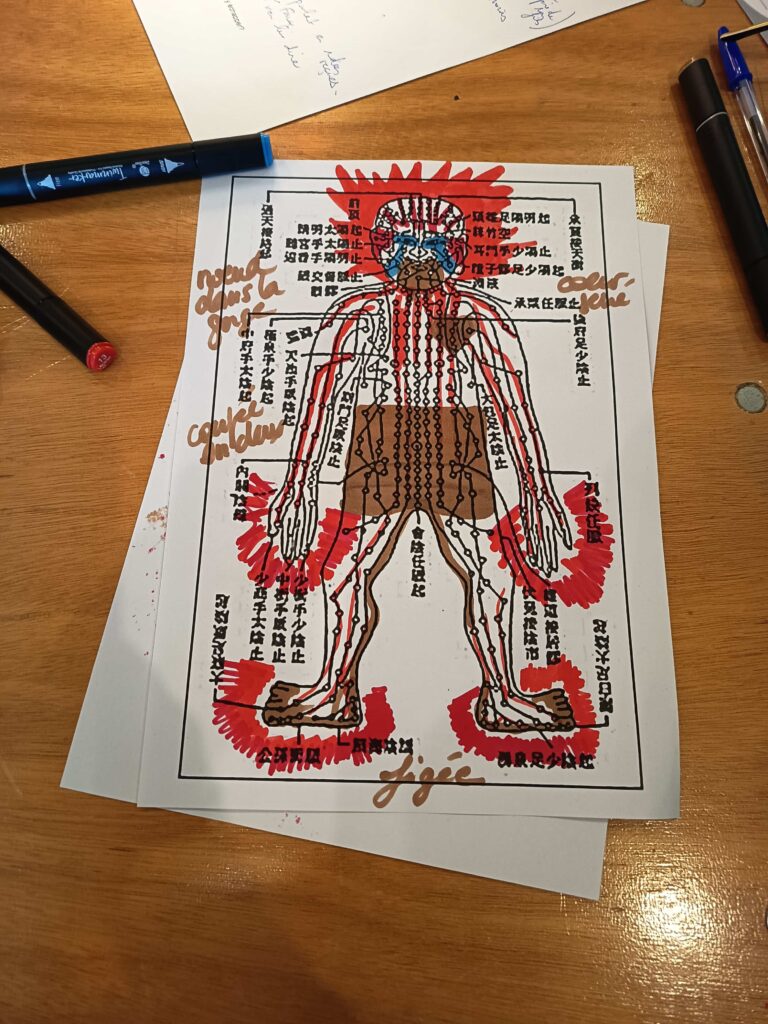

Les collégiens se prêtent au jeu. Margo leur demande ensuite de colorier sur un schéma shiatsu les zones du corps où ça chauffe quand « ça agace ». Puis d’accrocher leurs feuilles au mur, créant un patchwork de crispations. « Ces agacements ne vous appartiennent pas », dit Margo. Dans ce geste, on perçoit aussi l’écho de systèmes plus larges : ce qui agace chez chacun — qu’il s’agisse de remarques sexistes, racistes ou de tensions liées à la vie familiale — reflète des structures de domination et des rapports de force sociétaux. S’ensuit un moment de calme, un exercice de respiration. Silence, tête dans les bras. Puis — rupture brutale — Jul, volume au max. Ça gêne au début puis ça danse, ça rit. À la fin, on lance des boules de peinture rouge ou verte sur un corps géant dessiné au mur : une pour la colère, l’autre pour l’apaisement. Une sorte de rituel cathartique qui mélange arts plastiques et anthropologie. Dans la salle, l’équipe prend des notes. Rien n’est figé : après chaque atelier, la méthode évolue. Un élève suggère : « Mettez plutôt Aya à la place de Jul pour la prochaine classe ». L’idée est notée, discutée, adoptée. On n’est pas dans un atelier pédagogique, mais dans un chantier mouvant, où la colère devient matériau d’étude autant que d’art.

L’étymologie du mot est éloquente : agacement dérive du latin acidare, signifiant « rendre acide » ou « aigrir ». L’individu qui s’agace s’acidifie et fermente intérieurement, sans relâcher la pression vers l’extérieur. Ce réflexe, cette contraction, révèle beaucoup de nos manques affectifs, de nos héritages éducatifs (souvent virilistes ou silencieux), et de notre capacité à maintenir le lien social. À la sortie, certains collégiens ont un peu de peinture sur les doigts.

« Aux racines de nos agacements » se déploiera à plus grande échelle durant deux ans, comme un cycle complet : des laboratoires ouverts de création mêlant enquête, radio, shiatsu, danse et arts plastiques, une « conférence sur divan » prévue en 2027, puis une exposition vivante en 2028 construite à partir des traces récoltées.

Paul Oliva