Phénomène désormais largement documenté, l’effacement des femmes dans l’histoire de l’art, tout comme dans l’histoire des sciences et des idées, a traversé les siècles. Un processus qui n’a pas épargné les femmes artistes faisant couple avec un homme lui-même artiste. De l’effacement d’une carrière se dessine alors en creux la question — plus complexe à déterminer — du travail artistique produit au bénéfice de l’époux. Ces questionnements sous-tendent la superbe et première rétrospective consacrée à Claire Vasarely, épouse de l’illustre Victor. À découvrir jusqu’au 15 février 2026, à la Fondation Vasarely.

La naissance d’une artiste

Elle n’avait pas vingt ans, qu’elle exposait déjà. Tout semblait destiner Claire Vasarely, née Klára Spinner, à Budapest en 1909, à devenir artiste. Une famille dans l’imprimerie et la mode, puis des enseignements aux humanités qui la mèneront, en 1929, au Műhely, école d’art hongroise inspirée du Bauhaus. C’est là qu’elle rencontrera Gyózó Vásárhelyi, son futur mari, qu’elle n’avait donc pas attendu pour commencer à exposer et à se faire un nom.

Le jeune couple s’installe rapidement à Paris, où Claire Vasarely poursuit une carrière prometteuse. Elle réalisera à partir de 1931 plusieurs portraits et affiches publicitaires colorées et graphiques, sur lesquels s’ouvre l’exposition. Dans cette première salle, cette explosion de couleurs fait face à des illustrations à l’encre de Chine. Sur ces créations, produites dans les années 1940, le vêtement devient matière d’observation entre Paris et Budapest. Elle retournera d’ailleurs dans la capitale hongroise, durant les deux dernières années de la guerre où elle sera journaliste et illustratrice de mode.

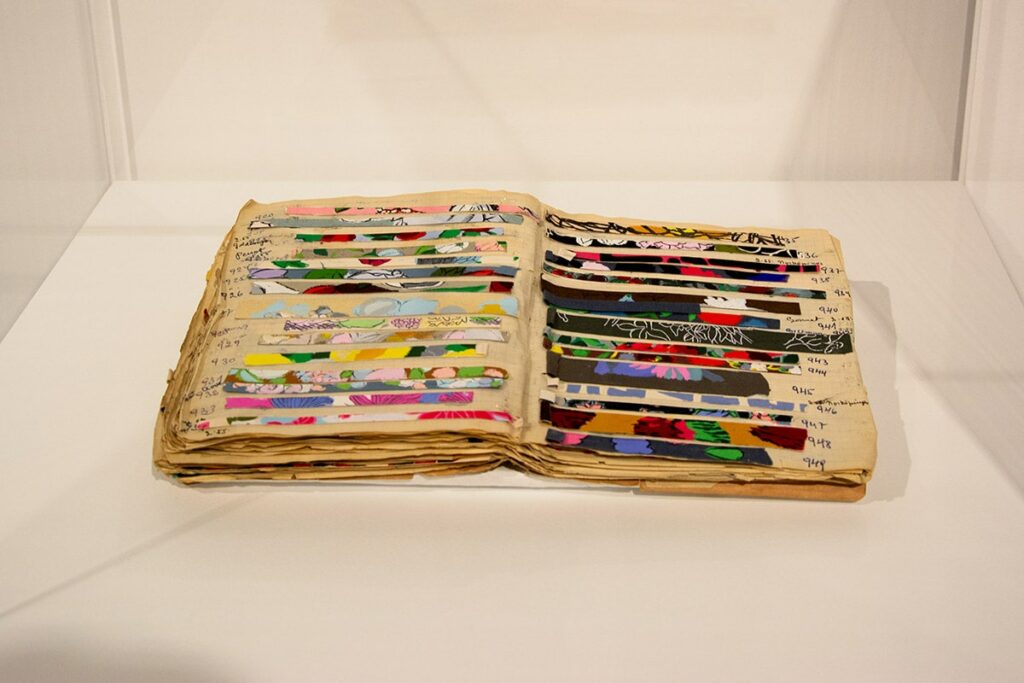

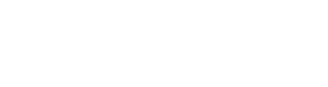

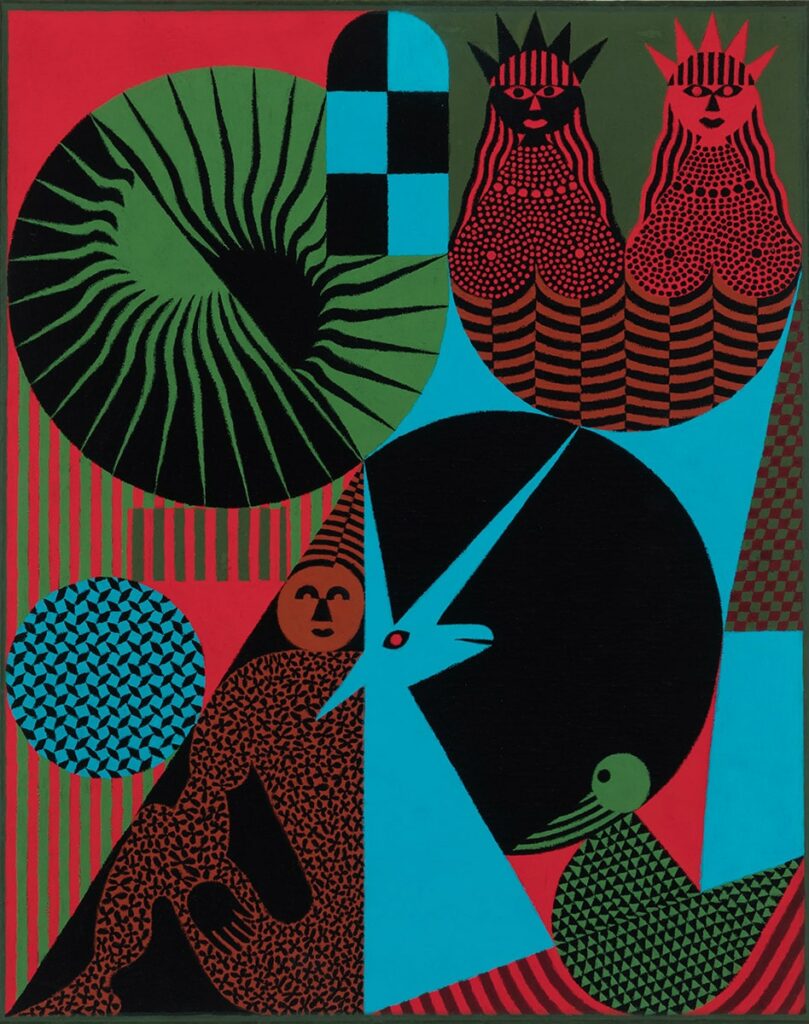

Son retour en France sera suivi par la découverte du textile qui deviendra son support de prédilection à partir de 1948. L’exposition présente des créations sur tissus dans un univers aux teintes joyeuses, tantôt florales, tantôt géométriques. Dans la seconde salle, les études textiles de Claire sont assorties de murs roses ou tapissés de motifs de ses créations. Une étonnante modernité parcourt son art, comme s’il avait transcendé les générations pour répondre aux tendances contemporaines. À ce modernisme se mêle une inspiration surréaliste, particulièrement frappante dans la dernière salle, habillée de flamboyantes tapisseries de laine.

Cette effusion de couleurs qui caractérise l’expression artistique de Claire Vasarely ira jusqu’à teinter le travail de son mari. Au point de le guider, lui aussi, vers le chemin de la couleur. Le maître du cinétisme a lui-même confié avoir été influencé par l’intelligence et la culture de Claire, comme par son art. Si bien que leurs œuvres se confondent parfois. L’exposition s’achève par quelques réalisations ambiguës, produites à quatre mains, dont la signature soulève un doute. Claire aurait-elle réalisé certaines créations signées par son mari ? Cela est de l’ordre du possible.

Un effacement qui questionne

Aussi paradoxal que cela puisse sembler, c’est son implication dans les projets de son mari qui éloigne Claire Vasarely de sa propre activité de création artistique : elle mettra un terme brutal et définitif à sa carrière, en 1956, en devenant directrice de l’atelier de Victor. Puis, elle jouera un rôle actif et reconnu dans la mise en œuvre des différents musées qu’il imagine, en étant notamment vice-présidente de sa Fondation installée à Aix depuis les années 1970.

Cette exposition a vu le jour sous l’impulsion de son petit-fils Pierre Vasarely, actuel président de la Fondation. Désireux de faire connaître les réalisations de sa grand-mère qu’il a connue jusqu’à ses trente ans, il sollicite Valérie Da Costa, professeure d’histoire de l’art contemporain, qui embrasse ce commissariat d’exposition avec enthousiasme. Mais plus de dix ans de recherches seront nécessaires, en Hongrie et en France, pour venir à bout de ce projet qui s’apparente à un travail d’enquête tant les archives personnelles de Claire Vasarely sont minces.

Quant à savoir comment a-t-elle vécu ce renoncement à sa carrière d’artiste, cela semble bien difficile tant « il n’existe aucune trace écrite de sa part ou de quiconque à ce sujet », regrette Pierre Vasarely. Témoin de premier rang, ce dernier confie : « De mes souvenirs d’adolescent ou de jeune homme, il n’a jamais été question à la maison du passé d’artiste de Claire, que ce soit de la part de mon grand-père, de mon père, ou de mon oncle et encore moins de la principale intéressée. Comme si ce sujet était tabou et devait rester caché ».

Il ne pouvait pas y avoir meilleur lieu que cette Fondation à qui elle donna tant, jusqu’à ses ambitions personnelles. « Un juste retour des choses », résume Pierre Vasarely. Si Claire Vasarely emporta une partie de ses secrets avec elle, cette exposition lève enfin le voile d’ombre qui entourait son œuvre pour la faire puissamment rayonner. Une réussite