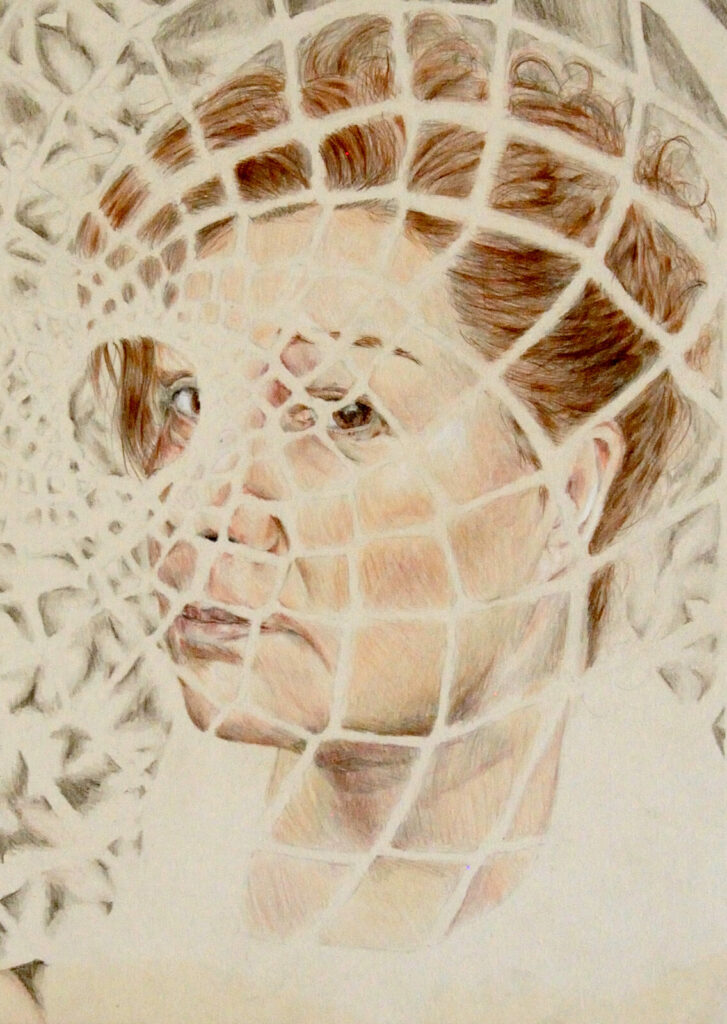

Lucas Compagnoni, « comme compagnon avec un i », se décrit lui-même comme un comme un artisan de l’image. Il adopte une pratique pluridisciplinaire, qui, si elle est principalement centrée sur le dessin, s’intéresse également à la photographie, à l’installation et même à la joaillerie. L’isolement, l’invisibilisation, la fatigue des corps et du vivant sont abordés de diverses manières dans son travail, par un regard décortiquant attentivement la société, reliant le rôle social des classes populaires et leur position vulnérable à l’ensemble du vivant.

Cela fait maintenant trois ans que tu as obtenu un diplôme national supérieur d’expression plastique à l’ESAAix. Qu’est-ce qui t’a poussé à devenir artiste ?

Je ne sais pas trop si j’ai été poussé à devenir artiste. Je crois que j’ai été inspiré par mes rencontres au lycée. J’’ai rencontré un pote qui était fan de cinéma, une qui passait sa vie à lire, un autre qui faisait du graff. Moi je dessinais déjà. Tu commences à rencontrer des gens qui te ressemblent et tout de suite les projections d’avenir que tu te fais ne sont plus les mêmes, c’est plus juste ce que papa et maman ont dit que tu pouvais faire. Et donc, dans ma tête, c’est devenu possible. Et c’est à partir de là que j’ai découvert ce qu’étaient les beaux-arts car avant ça on nous en parlait peu, ce n’est pas un parcours qui est valorisé par les filières générales. C’est aussi un chemin qui est plein de risques, comme beaucoup d’autres. Finalement, pour tous les étudiants c’est le parcours du combattant.

Comment en es-tu arrivé au dessin ?

Aussi loin que je m’en souvienne, j’ai toujours fait du dessin. Déjà chez mon arrière-grand-mère, qui avait toute l’Encyclopédie Cousteau, je reproduisais des bélugas et autres cachalots. Aux Beaux-arts, on nous demande d’expérimenter avec différents médiums que ce soit avec la peinture, des projets de scénographies, des exercices d’écriture, d’architecture, de vidéo ou de céramique. J’ai pris goût à plein de médium mais je dois dire que j’ai fait mon têtu, j’avais vraiment envie de développer ma pratique de l’image. C’est aussi pour ça que je suis venu à Aix-en-Provence, j’avais besoin de plus d’espace, de vrais ateliers. Quand on arrive en master, il faut qu’on vienne avec un axe de recherche, avec une direction, avec des envies. Moi, je suis juste arrivé en disant : « je veux faire du dessin ».

Aujourd’hui, tu as une approche assez militante du dessin, quel a été l’intérêt pour toi d’adopter cette démarche presque « naturaliste » ?

Je dois dire qu’au tout début, je n’étais pas forcément à l’aise avec les questions politiques et sociales, dans mon environnement familial ce n’était pas un sujet. C’est au moment de la troisième année, lorsque je partais faire mon master à Aix-en-Provence, qu’est arrivé tout ce moment de révolte populaire des Gilets Jaunes. C’est à ce moment-là que j’ai commencé à porter un regard analytique sur ma vie familiale. Les gens qui parlent à la télé, dans les journaux, c’est des gens qui ressemblent à mes parents et qui disent les choses qu’on dit à table. Mais ce n’était pas politisé chez moi. C’était la vie, parler des difficultés, de la fatigue, du boulot, du manque d’argent, de l’isolement, des rapports compliqués avec les supérieurs. Je me suis rendu compte que ce qui faisait ma normalité était en réalité profondément politique. Ma mère est femme de ménage et mon père jardinier. J’ai voulu inclure ce regard dans mon travail en faisant le portrait de mes parents et de la pénibilité de leurs boulots. Relier ça au dessin fait sens pour moi car je perçois cette pratique comme un peu laborieuse. C’est long, t’engages ton corps dedans, ça demande de l’attention, de la concentration et du savoir-faire technique, c’est assez fatigant. C’est important pour exprimer l’attention qu’on accorde à un sujet, toute la considération qu’on veut lui donner. Aussi, le côté naturaliste de ma pratique ne l’est pas tant dans le sens littéraire du terme, mais plutôt dans la connotation et l’esthétique des planches biologiques. Quand j’ai commencé à faire ces dessins à propos de mes parents, le premier regard que j’avais c’était sur celui du corps abîmé, usé, fatigué. Et en même temps, étant donné qu’ils vivent dans un milieu rural, la question plus générale du vivant m’a aussi intéressé. Dans cette esthétique presque biologiste j’arrivais à trouver une forme d’étude qui se veut objective, qui parle du corps et le représente dans sa brutalité la plus neutre. C’est ça que je veux montrer, ne pas être dans un discours trop romantisé ou esthétisant, être dans un rapport frontal avec la figure. L’ancrage de mon travail justement c’est ce qui se passe avant le dessin, l’histoire du sujet, le récit derrière le portrait.

Lors de ton exposition au Musée Granet en 2023, tu souhaitais exposer je cite « la culture populaire », pourquoi était-ce important pour toi ?

Le contexte du Musée Granet ce sont des expositions d’art moderne et classique, ce qui signifie qu’il y a une grande représentation de sujets « nobles ». Le fait d’y exposer m’a donné envie d’ajouter ma pierre à l’édifice et de combler un vide, celui de la représentation populaire. C’était aussi faire un écho à l’histoire du musée, car ce Monsieur Granet, qui a donné son nom au musée et à une grande partie de sa collection, était également issu du milieu ouvrier avec un père maçon. C’était à la fois un clin d’œil au musée et à ce peintre vers lequel je me suis projeté. Cette exposition avait été organisée dans le cadre d’un cours qui s’appelle « Terrain d’attention » dans lequel nous étions poussés à nous rendre sur le terrain. C’est aussi ça qui m’a poussé à aller plus franchement au contact des gens.

Ta résidence artistique à Béziers, auprès de l’association Villa Antonine en 2024, semble avoir été un moment important dans le développement de ta pratique, vers une plus grande pluridisciplinarité et un regard plus franc pour son insertion concrète dans le tissu social.

C’était la première résidence que je faisais seul, par moi-même, pour moi-même après les Beaux-arts. Je n’avais plus les enjeux du diplôme avec une production d’objets qui allaient devoir être défendus devant un jury. Et donc je me suis essayé à plein de choses. Le fait de s’intégrer au tissu social ça a été un peu une mise à l’épreuve, c’est un truc que je n’avais jamais fait. Cette expérience a été la première occurrence de ce moment où ce qui est mon sujet, ce dont je parle, je ne le traite plus avec du recul ou une vision un peu passive depuis l’atelier, mais j’essaye véritablement de m’intégrer dans le processus. Ce qui a été bien par exemple c’était la rencontre avec l’épicière qui se trouvait juste à côté des jardins de la Villa. Ça m’intéressait d’être dans un rapport extrêmement proche et local de vie de quartier. À l’issue de la résidence, nous faisions une exposition dans les ateliers, mais on a aussi présenté quelques dessins dans l’épicerie. Ce n’était pas du tout prévu, le lien tissé avec elle a permis cela. Je m’intéressais aux déchets organiques des jardins pour fabriquer du papier et des encres avec des produits naturels de récupération. Et elle en tant qu’épicière, elle travaille avec du vivant, de l’organique. Je lui ai donc demandé s’il était possible de présenter ces dessins dans l’épicerie et de les vendre au poids. Je les ai encadrés dans des sachets papier, et puis les gens les pesaient et en fonction du poids il y avait un prix qui était associé qui était extrêmement bas. Ça a permis à des gens qui venaient juste à l’épicerie acheter leurs tomates d’acquérir un dessin. C’était un très bon souvenir. C’était un premier pas pour essayer de délocaliser un peu les œuvres, leur présentation, leur exposition.

Depuis octobre 2024, tu es coordinateur d’équipe aux « Ateliers du Jas », un centre d’art expérimental en EHPAD créé à l’initiative de la compagnie Zirlib de Mohammed El Khatib, comment as-tu découvert ce projet et quelles y sont tes missions ?

Ce projet s’est d’abord fait via l’ESAAix. C’est une rencontre qui a été faite entre l’école, le théâtre du Bois de l’Aune et cette compagnie Zirlib qui a pour projet de monter des centres d’art en EHPAD, et plus généralement en centres de soins. Ces temps de résidence ont été très bien reçus par les structures. La présence d’artistes et de gens de l’extérieur faisait beaucoup de bien. Pour rendre le projet plus opérant il fallait qu’il y ait une présence d’artiste qui se pérennise, qui soit plus quotidienne et qu’on n’arrive pas seulement pour produire mais aussi pour agir sur le lieu, soit avec les gens, soit sur l’architecture, soit sur le personnel. C’est super car on œuvre pour un projet social qui agit de manière positive pour les habitants et les travailleurs, mais c’est aussi extrêmement bénéfique pour nous en tant que jeunes artistes. On évolue dans un milieu avec des opportunités rares et là c’en est une nouvelle qui correspond en plus de ça à des questions actuelles qui me traversent. Sur le soin de son prochain, le rapport au territoire, à la mémoire. J’intègre donc le projet comme artiste-résident tout au long de l’année. Ça nous fait sortir de l’atelier et de notre pratique individuelle. On se doit d’être dans des formes collectives pour pouvoir intervenir, avoir de la force et pour que ce soit un plaisir, artistiquement et humainement. Le matin on prend le café avec tout le monde. La journée de travail ne commence pas tant que je n’ai pas pris le café avec Michel, Pierrot, Charlotte, Pierre-Jean. Voilà, je te donne de vrais noms ! J’y travaille aussi avec mon collectif l’Excuse. On a fait un jeu de cartes avec les résidents aussi, un prétexte pour faire de la peinture. C’était notre premier véritable projet signé au nom du collectif. Une fois que les cartes ont été terminées, nous avons fait une sélection afin de réaliser un accrochage avec de belles finitions. C’est hyper touchant parce qu’on peut reconnaître la touche de chacun et les carte ont une véritable qualité plastique et picturale. Faire de la peinture avec eux, ce n’est pas anodin. Ce sont des lieux qui peuvent être très ennuyants pour les résidents qui sont confrontés à la solitude, à l’ennui. Mon rôle est de mettre les gens en confiance, souligner la qualité de leur travail, de leurs gestes. Dans sa version finale, l’idée de ce projet sera de véritablement transformer ces endroits en lieux d’art, de les ouvrir au public. Les gens pourront venir de l’extérieur pour observer les productions des artistes et des habitants.

Parle-nous un peu plus de ton collectif l’Excuse, comment s’est-il créé ?

Le nom du collectif, composé de Vanessa Kintzel, Gabriel*Siino et Léa Desmidts, fait référence à la carte de tarot. C’était assez organique car nous étions déjà amis au départ et c’est aussi pour ça que ça marche, parce que c’est honnête. Elle est dépassée cette vision de l’artiste qui travaille seul dans son atelier gigantesque et lumineux. On doit se regrouper pour avoir des espaces de travail, se partager la tâche que c’est d’être artiste, parce que ça demande plein de missions additionnelles auxquelles on n’est pas prêts… chasser les appels à projet, écrire des dossiers, faire les portfolios, se diffuser, constituer un réseau. Ensemble on est plus forts, plus efficaces et surtout c’est plus agréable. On a tous nos pratiques individuelles et nos propres opportunités chacun de notre côté mais quand on est ensemble, on tient à être dans la démarche la plus inclusive possible. Peut-être que ce qui nous réunit finalement c’est cette sorte d’insertion de l’art dans le tissu social.

Dans le cadre du programme Curriculum Chromé, tu as justement exposé aux « Ateliers Jeanne Barret », à Marseille, une série de dessins sur les derniers cadeaux laissés par des familles dans les chambres de résidents en EHPAD. Comment relies-tu cela à tes recherches initiales ?

Dans le cadre de ce programme, j’avais une présence quasi continue, au moins hebdomadaire, dans les centres de soins. Ce temps passé me sensibilise d’autant plus aux gens sur place, à leurs conditions de vie, de santé, de travail. Quand on visite les chambres ou les bureaux, on nous présente toujours les mêmes choses : les photos de famille, des amis, les cadeaux laissés par la famille. Et encore une fois c’étaient l’isolement, le manque, la solitude peut-être qui m’ont le plus attrapé. Tout ça, c’est contenu dans ces objets, ils remplacent les proches durant leur absence. La question que je me posais c’est : pourquoi ne pas faire quelque chose de tout ça ? Et, en même temps, c’est une collection d’objets que j’essaye de rassembler de manière exhaustive. Ce n’est pas une sélection trop esthétisée de « beaux objets ». Généralement les objets qui me touchent le plus sont les plus kitsch, car je pense qu’ils m’amusent. C’est une esthétique en soi. Ce qui fait leur beauté c’est finalement ce qu’ils transportent. C’est beau de les réunir. J’y retrouve tout ce propos de la solitude et de l’isolement qui se joue dans la vulnérabilité et l’appauvrissement des gens, à leur fatigue psychologique et physique. Il y a tout un tas de leviers, de systèmes qui viennent affaiblir notre force psychologique, qui nous rendent fragile et mettent à l’écart. Pour moi, ces objets-là, même s’ils sont inertes, sont vecteur de la question du vivant, d’individualités vulnérables. Ce sont des portraits.

Tu as récemment débuté un projet sur les Carrières de Bibémus dans le cadre de l’année Cezanne 2025 et d’un reportage d’Arte, peux-tu nous en dire plus ?

Depuis ma résidence à la Villa Antonine, j’ai commencé à me concentrer sur les outils du dessin que sont le papier et le crayon. J’ai fait un peu de papier là-bas, j’ai commencé à faire des encres et j’avais aussi envie de faire mes propres outils. Donc j’ai commencé à faire des recherches et on peut faire ses pastels soi-même, il y a tout un tas de recettes. J’invite les lecteurs à essayer chez eux ! Je voulais faire avec ce que j’avais sous la main car ça parle aussi du rapport au territoire. Je me retrouve donc dans ce tournage pour Arte, car ils cherchaient des artistes issus d’Aix-en-Provence, des diplômés, des étudiants, comme un fil rouge pour parler de la résonance de l’œuvre de Cezanne à l’époque contemporaine. Pendant ce tournage, je parle de mon intérêt pour les ressources, de la récolte et de la fabrication d’outils. J’ai récolté de la terre de Bibémus directement dans ces carrières qui ont été peintes de nombreuses fois par Cezanne et popularisées par lui, plus que pour leur qualité première de carrière d’ailleurs. J’ai ramené cette terre à la maison, j’ai fait des pastels avec, que j’ai utilisés pour dessiner d’après les photos que j’avais prises sur le terrain. Je reprends aussi un processus que j’avais commencé de manière plus ancienne sur l’artificialisation des espaces naturels et la confrontation entre les objets issus de la manufacture humaine et leur confrontation avec le vivant. Finalement, c’est pareil pour Bibémus car il n’y a rien qui parle plus d’artificialisation du vivant qu’une carrière quand on vient littéralement couper des cubes dans la montagne. Je suis persuadé que ça a joué un rôle majeur dans le travail de Cezanne et dans le fait que, maintenant, on le considère comme le père du cubisme. Certainement que cette géométrisation des formes a été mise en évidence par son travail dans les carrières. Et si ce n’était pas les tailleurs de pierre finalement les véritables pères du cubisme ?

Pour finir, quels sont tes projets à venir ?

J’aimerais continuer d’explorer cette fabrication de l’outil du dessin et l’ouvrir sur la question du soin. J’ai rencontré des habitants dans les centres de soins qui ont perdu l’usage de leurs doigts ou en tous cas une grande perte de la motricité qui peut être un problème pour nos ateliers de dessin. À côté de mon travail de dessinateur j’ai une pratique de bijoutier autodidacte et j’ai envie de mélanger tout ça. Le projet qui vient ce sont des bagues sur mesure à partir d’argile, de gomme arabique, de graphite, qui puissent être portées par ces gens qui ont perdu la mobilité de leurs doigts pour continuer à dessiner ou à écrire. J’aimerais parvenir à créer un objet avec une véritable qualité sculpturale mais qui puisse être porté comme une prothèse et qui puisse servir au dessin.

Propos recueillis par Clara Hébert